بيت الفن

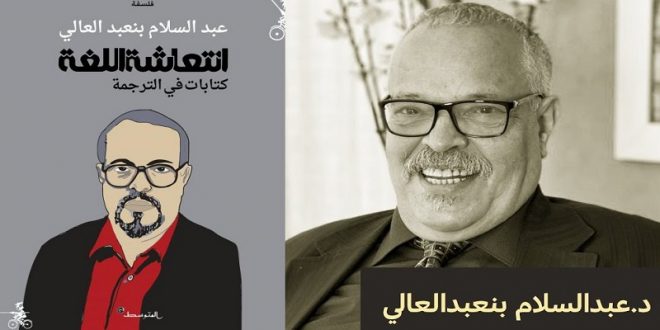

عن منشورات المتوسط في إيطاليا صدر كتاب جديد للمفكر المغربي عبدالسلام بنعبد العالي، بعنوان “انتعاشة اللغة – كتابات في الترجمة”. وهو كتاب فلسفي قدم له الناقد والمفكر المغربي عبدالفتاح كيليطو، الذي يشرح في تقديمه تأكيد بنعبد العالي على أن الترجمة “قضية الفلسفة” وموضوعها الأساس. ذلك أن كل فيلسوف يجد نفسه متنقلا ذهابا وإيابا بين لغتين (على الأقل)، حتى في حالة عدم إلمامه بلسان آخر غير لسانه.

الكتاب الجديد هو الإصدار الثالث للكاتب عن المتوسط بعد “الكتابة بالقفز والوثب” نهاية 2020، و “لا أملك إلا المسافات التي تبعدني” بداية 2020.

ويمضي كيليطو موضحا أهمية الكتاب: “الآن وقد قرأت ما كتبه عبدالسلام بنعبد العالي في الترجمة، أجدني أنظر إلى الأمور بمنظار آخر. وهذا ما يحدث عادة مع الدراسات الجادة والمبدعة، فهي تغير نظرتنا إلى الأشياء، بطرحها أسئلة جديدة، قد تكون مخالفة تماما لمسلماتنا، ولما تعودنا على اعتقاده. الآن تبدو لي كل ترجمات ألف ليلة وليلة، حتى تلك التي تتصرف في النص بصفة مقيتة، شيئا ثمينا، لا يستغنى عنه. إنها تثري الكتاب، وتضيف إليه دلالاتٍ ومعاني وصورا، لا ترد في صيغته الأصلية. قد نتصور ترجمة له، تكون نهائية (ومن ذا الذي لا يتمناها؟)، ولكنها ستكون، حتما، علامة على انعدام الاهتمام به، وإيذانا بأفوله وموته.

إن تاريخ الفلسفة هو في العمق تاريخ الترجمة، وقد تكتسي الترجمة مظهر الشرح والتعليق، كما هو الشأن عند ابن رشد. أن تدرس أرسطو معناه أن تشرحه، أن تحوله من لغة إلى لغة، من خطاب إلى خطاب، وهذا التحويل هو ما يوفر للفلسفة حيويتها ونشاطها. “فالترجمة، يقول بنعبد العالي، هي التي تنفخ الحياة في النصوص، وتنقلها من ثقافة إلى أخرى. والنص لا يحيا إلا لأنه قابل للترجمة، وغير قابل للترجمة، في الوقت ذاته”.

وليست مسؤولية التحويل الذي يتعرض لها النص ملقاة على المترجم وحده، بل إن اللغة تتحمل القسط الأوفر منها، فاللغة التي يترجم إليها النص لها طقوسها وشروطها الخاصة، بحيث إنها تقحم في النص مسائل وقضايا، لا تكون واردة في شكله الأصلي، وإذا بالمترجم مرغم على نقل ما لا يكون راغبا في نقله. وأحيانا ترفض اللغة أي تعاون معه، وتتسلى بعجزه وشلل حركته: فمن يستطيع مثلا، أن يترجم إلى الفرنسية “أما بعد”، “وليت شعري”؟! بل من يستطيع أن يترجم “أما بعد” إلى العربية بالذات.

ذلك أن مسألة الترجمة واردة حتى داخل اللغة نفسها. يتساءل بنعبد العالي: “هل هناك وحدة حتى في لغة ما بعينها؟” ويجيب: “كلنا يعيش لغات في اللغة”. إننا على سبيل المثال نقرأ ألف ليلة وليلة في طبعات عربية، تعود إلى طبعة بولاق، ولا ننتبه إلى أن هذه الطبعة “ترجمة” فصيحة لنص مكتوب بالدارجة. وقد كان علينا انتظار طبعة محسن مهدي لنتأكد، أخيرا، من هذه الحقيقة. فالأصل العربي ليس بالوضوح الذي قد يتبادر إلى الذهن، هذا في حال ما إذا جاز لنا أن نتحدث عن أصل لألف ليلة وليلة، وهو أمر مبني على وهم أو أمنية جميلة عابرة.

تتميز دراسة عبدالسلام بنعبد العالي بكونها أول دراسة فلسفية أنجزت عن الترجمة في الثقافة العربية المعاصرة. فمن خلال الترجمة يعيد النظر في قضايا فلسفية جوهرية كالهوية والاختلاف، الأصل والنسخة، الوحدة والتعدد، الأنا والآخر… وأحيانا يلجأ إلى الإشارة والتلميح، كأن يلاحظ أن “أزهى عصور الفكر غالبا ما تقترن بازدهار حركة الترجمة”، فيتوجه القارئ بفكره توا إلى ضآلة الترجمة عندنا وضمورها، ويتأمل بحسرة ساحتنا الثقافية التي لا يستطيع أحد وصفها بالازدهار. كم يا ترى من الروايات نقلنا إلى العربية منذ الاستقلال؟ إن مقياس الترجمة، ومع الأسف الشديد، مقياس لا يخطئ.

من الكتاب من يشعرك منذ كلماته الأولى أنه يخاطب جماعة، ويتكلم باسمها. ليست هذه حال عبدالسلام بنعبد العالي الذي يتحدث إليك بصوت ذي نبرة خاصة، وطابع فريد، ويجعلك تتخيل أنه يخاطبك شخصيا، ويكتب من أجلك. وفي ثنايا أسلوبه الهادئ الرصين تحس سخرية مكتومة ومعاناة خفية مستترة، معاناة الفيلسوف الذي يخالف الأفكار الجاهزة، ويطرق المواضيع الأساسية.

أخيرا جاء الكتاب في 272 صفحة من القطع الوسط، ونقرأ على ظهر الكتاب لأبي حيان التوحيدي، من المقابسات:

ولو كنا نفقه عن الأوائل أغراضهم بلغتهم، كان ذلك، أيضا، ناقعا للغليل، وناهجا للسبيل، ومبلغا إلى الحد المطلوب. ولكن، لا بد في كل علم وعمل من بقايا، لا يقدر الإنسان عليها، وخفايا لا يهتدي أحد من البشر إليها.

من الكتاب

عندما يؤكد بورخيس على أن النص لا يعتبر أصليا إلا من حيث كونه إحدى المسودات الممكنة التي تعبد الطريق لنص، سيكتب بلغة أخرى، فهو لم يكن يريد أن يعلي من شأن النص – النسخة، لينتقص من النص – الأصل، كما لو أن نص الترجمة هو النص المهذب المشذب، النقي الطاهر propre، في مقابل الأصل الذي ليس إلا مسودة brouillon تنتظر أن تلبس لغة أخرى، كي تجد صفاءها وطهارتها.

ربما كان مسعى المفكر الأرجنتيني أن يبين على العكس من ذلك، أن الترجمة إذ ترى في الأصل مسودة، فإنها تنظر إلى كل نص على أنه، دوما، قبل – نص pré-texte بهذا تغدو الترجمة نوعا من التنقيب عن مسودات الكاتب الثاوية خلف مبيضته. فكأن مسعاها هو أن تعيد إلى النص مخاض ميلاده، فتنفخ فيه الحياة من جديد، وتلبسه حياة أخرى ولغة أخرى.

لن ندرك الأمر على هذا النحو بطبيعة الحال، ما دمنا ننظر إلى المسودة على أنها نص – وسخ، على أنها مجرد “توسيخ”، يسبق عملية “التحرير” النهائي للنص. ربما علينا أن نتحرر نحن أنفسنا من ميتافيزيقا “البياض”، فنعيد إلى المسودة قيمتها، وننظر إليها على أنها ما يجسد مخاض ميلاد النص، وما يشهد على بداياته المتكررة والمتعثرة. ونعتبر أنها هي النص، وهو لم “يدفن” بعد بين دفتي كتاب، وأنها ما يشهد على حيويته وحركته، لكن، أيضا، على صعوباته وتراجعه. إنها ما يشهد على الزيادة والنمو، لكن، أيضا، على الحذف والخدش والتشطيب.

حينما تنظر الترجمة إلى الأصل، إذن، على أنه مسودة، فهي لا تحط من قيمته، ولا تنزله من عليائه، ولا تعكر صفو طهارته، وإنما تبعث فيه الحياة بكل ما فيها من سواد وبياض حتى لا يبدو أصلا، سبق كل البدايات. ولعلنا لا نبتعد هنا كثيرا عما يرمي إليه جيرار جينيت، أيضا، حينما يرى أن العلاقة بين الأصل والترجمة، ينبغي أن ينظر إليها باعتبار كل نص طرسا شفافا، وكائنا جيولوجيا ملطخا بالأتربة، حتى وإن سعى إلى أن يبدو، شأن كل أصل، طاهرا نقيا، وكأنه تحرر من كل “طبقاته”، وتخلص من جميع شوائبه.

عبدالسلام بنعبد العالي مفكر وكاتب ومترجم وأستاذ بكلية الآداب في جامعة الرباط، المغرب. من مؤلفاته: الفلسفة السياسية عند الفارابي، أسس الفكر الفلسفي المعاصر، حوار مع الفكر الفرنسي، في الترجمة، ضيافة الغريب، جرح الكائن، القراءة رافعة رأسها، لا أملك إلا المسافات التي تبعدني، الكتابة بالقفز والوثب. ومن ترجماته: الكتابة والتناسخ لعبد الفتاح كيليطو، أتكلم جميع اللغات لعبدالفتاح كيليطو، درس السيميولوجيا لرولان بارت.

بيت الفن المغربي فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار بيت الفن فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار، للانفتاح على الآخر، إنه حيز مشترك غير قابل لأن يتملكه أيا كان، الثقافة ملك مشاع، البيت بيتك، اقترب وادخل، إنه فسيح لا يضيق بأهله، ينبذ ثقافة الفكر المتزمت بكل أشكاله وسيظل منحازا للقيم الإنسانية، “بيت الفن” منبر للتعبير الحر، مستقل، مفتوح لكل التيارات الفنية والأدبية والفكرية.

بيت الفن المغربي فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار بيت الفن فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار، للانفتاح على الآخر، إنه حيز مشترك غير قابل لأن يتملكه أيا كان، الثقافة ملك مشاع، البيت بيتك، اقترب وادخل، إنه فسيح لا يضيق بأهله، ينبذ ثقافة الفكر المتزمت بكل أشكاله وسيظل منحازا للقيم الإنسانية، “بيت الفن” منبر للتعبير الحر، مستقل، مفتوح لكل التيارات الفنية والأدبية والفكرية.