ملامح كثيرة في الفيلم تحيلنا إلى أجواء المخرج الإيطالي المدهش دوما فيدريكو فيلليني، عاشق روما والسيرك والسينما، ليحقق عادل الفاضلي عاشق الدار البيضاء والسيرك والسينما، صورة فيللينية أخرى

ناهد صلاح*

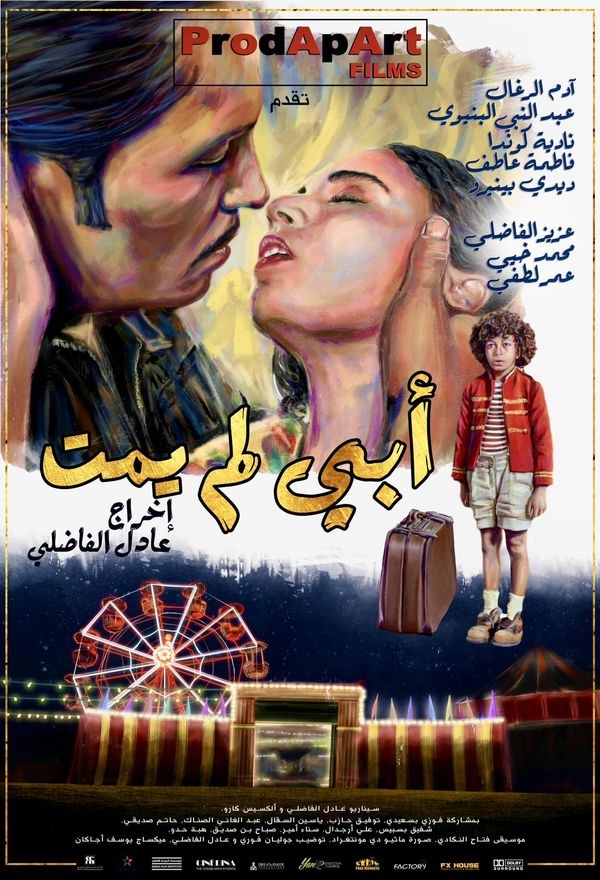

الخيط الفاصل بين الحقيقة والوهم رفيع. هنا في الفيلم المغربي“أبي لم يمت” (جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة وتوج بست جوائز مؤخرا في الدورة 23 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة: الجائزة الكبرى، جائزة الإخراج، جائزة الإنتاج، جائزة الصورة، جائزة الصوت، جائزة الموسيقى).. شاهدت الفيلم الذي قام عادل الفاضلي بإخراجه ومونتاجه والمشاركة أيضا في كتابة السيناريو مع البرازيلي أليكس كارو في عرض خاص بمدينة الداخلة المغربية، من الوهلة الأولى في مشاهدتي اشتبكت مع هذا الخيط الفاصل، هنا في الفيلم المثير على مستويات عدة ثمة طفل يأخذنا في رحلة مدهشة ويسافر بنا نحو زمن آخر، يعلو صوت الموسيقى كما ينبغي أن يكون إعلان الرحلة، بينما نحن المشاهدون نكاد نحبس أنفاسنا من واقعية المشهد، عما قليل سنتحرك معه مستسلمين للتداعي والذكرى، هذا هو الوهم الكبير الذي تصنعه السينما، يمتصنا، نصدقه ونحبه بقدر ما يوقد فينا من أحلام وحتى هواجس. التدرج في الألوان والإضاءة والمؤثرات الصوتية والطفل ونظراته المتغيرة من لقطة لأخرى، من غضب لفرح إلى ذهول واستغراب لانتباه وتيقظ، كل هذا لم يكن داخل الشاشة، بل خارجها، وصلت لنا الحالة ونحن قبالة الشاشة، مما زاد من حماستنا وترقبنا المشهد التالي، حدث هذا الاندماج بين الحقيقة والخيال، والخيط الرفيع بينهما قارب على التلاشي.

يخبرني صديقي المغربي بجواري أن مشاهد السيرك التي استهل بها الفيلم أحداثه، لم تعد موجودة في الواقع، اختفى السيرك تقريبا من سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وأن المقاطع المأخوذة من خطابات الملك الحسن الثاني، كانت عقب محاولة الانقلاب عليه في مرحلة ساخنة مرت بها البلاد.. إذن نحن بصدد فيلم يتوغل في ماضي زال بعيون طفل نصغي إليه بكل ما بنا من حنين وأسئلة في حاضرنا الراهن والعابر إلى غد لا نعلمه ولا مجال لمعرفته بالمجاز أو الاستعارات، لكن على ما يبدو أن الأمس فيه من الإشارات ما تدل عليه وتملأ فراغات الحكاية، إن هذ الطفل الذي ينتمي لهذا الأمس أصبح اليوم رجلا ناضجا يروي الحكاية كما لو كان يلملم شتات روحه أو يحفظ ذكرى تزحف في الجسد فتثقله، فلا يجد سوى أن يحدق فيها متأملا، لعل نفسه تطمئن أو ينجح في التحرر منها ثم يوسع لحلمه مكانا حتى أقاصي الجغرافيا.

تلك السنوات التي شكلت منعطفا كبيرا في المجتمع المغربي، أي خلال الأزمان الملتهبة بأحداث سياسية فارقة، انشغل بال المخرج المغربي عادل الفاضلي بها وشكل من خلالها مسار فيلمه، ليرسم صورة لمجتمع مكبل بتفاصيله المعقدة، تارة تتأرجح بين الاحتلال الفرنسي ومجتمع “الشيخات” أو المطربات الشعبيات، وتارة بين ارتباك المرحلة السبعينية، وفي كل الأحوال فإن الدنيا تشبه هذا السيرك بما يحتويه من كل معالم الدهشة والحركة والأضواء الملونة، والرجل العملاق الذي يقود دراجته البخارية في مغامرة غير مضمونة العواقب، الأب العجيب، المحفوفة حياته بالمخاطر والغرابة. فوضى عارمة وحكايات مترابطة بشكل ينحو صوب السخرية من معتقدات وتراث زاخر بالخبايا التي شكلت وجداننا دون استئذان.

عالم مدهش دون وصاية…

لم يقدم المخرج النصائح الأخلاقية المباشرة كما أنه لم يوارب ولم يدير ظهره إلى الماضي، بل صنع حالة شديدة الخصوصية، أظهر فيها ما شاء وأخفى ما شاء في مكان واحد وأزمنة مختلفة، كأنه يغطس قليلا في الماضي ليفسر لنا الحاضر ويشرح إلى حد ما الثنائية الملتبسة: الخيال والواقع، مشكلا هذا التنويع البصري الذي يرصد حالات وانفعالات ويحاول تكثيف الزمن في بنيته الحكائية، مستندا على سياق يجمع المتخيّل البصري بوقائع قليلة في مقابل حيز واسع مفتوح على التأمل والتفكير، جزء مهم وأساسي مرتبط بالأحداث السياسية التاريخية وإفرازاتها العنفية، ما يعكس شيئا من حقيقة المجتمع وناسه.

نحن هنا إذن إزاء مخرج يهندس لفكرته بتأني وتركيز شديد، ربما يعبر عن أسلوبه وهو مخرج ومنتج وكاتب سيناريو ومونتير لديه العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية السابقة: (سوبر جادة، ولد الحمرية، لابريكاد، حياة قصيرة…)، إنه يتطرق في فيلمنا هذا إلى عوالم الشيخات، صانعات الفرح من الفنانات الشعبيات، هن جزء من المجتمع المغربي شكل ظاهرة مثيرة بما في هذا العالم من أسرار ارتبطت بالكبار والباشوات، عالم فيه هامش من الحرية غير متوفر في بنية المجتمع التقليدي: الجسد، الصوت، الإحساس، تفاصيل يسردها الفيلم بمزيج من الحنين والتأمل، يبدو كأنه يبكي فيه سياق اجتماعيا كاملا، هذه النزعة المفعمة بالتوق واللهفة إلى نقطة غامضة، تقودنا إلى سؤال وجودي، السؤال يحركنا باستفهام: من نحن؟ من هو الطفل؟ من هو الأب؟ من هو المسئول الكبير؟ من هي الشيخة؟ من أنا؟.. الفيلم لا يحمل أجوبة، لكنه يثير الأسئلة والتفكير والمجادلة إذا تطلب الأمر، حتى أدرك أنني في نهاية الأمر مجرد مشاهد قد تماهيت مع متعة الصورة (ماتيو دو مونغراند) وسجالها مع الحدوتة وطريقة الحكي، ما يمنح قيمة بصرية للمضمون والفكرة، وديكور عزيز الفاضلي الذي يرسم مسرح الأحداث في هذه المساحة التي نتحدث عنها، أي ما بين الخيال المفرط والواقع الحقيقي، كذلك موسيقى فتاح نجادي المربكة والمطمئنة في نفس اللحظة، وشريط الصوت (عادل العلمي ويوسف أجكان) الذي لا يقل قيمة عن الصورة، بل تبدو العلاقة بينهما جدلية، دقيقة، الصوت ينبع من داخل الكادر ويتزامن مع الصورة ومن خلال هذا التوافق تتحقق الفكرة ويتوهج حس المشاهد، ويتأكد ذلك مونتاج عادل الفاضلي الذي يمنح الفيلم إيقاعا مستفزا وممتعا في المشهد ذاته.

إذن، فمدارك الفيلم تأت بتلك التراتبية: صورة، موسيقى، موضوع، معالجة خلاقة لا تقف عند حدود الاستلاب نحو الصورة، أو صوب عنصر فني واحد، وإنما تقف عند حدود ونقاط تماس تجمع كل العناصر الفنية، وتستنطق من خلالها ما لم يقال، وبالطبع يضاف إلى ذلك آداء الممثلين الذي تجلى في تمكنهم من الانتقالات النفسية والحركة السريعة من لقطة إلى أخرى، لتكتمل الصورة الفنية التي شكلها الفيلم، وكذلك منهجه في إعادة النظر إلى التاريخ وتأثيراته على الحاضر.

جموح ومتعة…

أتصور أن جزء كبير من هذه الإثارة المشحونة في الحكاية يرجع كما أسلفت لاختيار المؤلف والمخرج لفترة السبعينيات، وطرب الشيخات الشعبي، كلها تفاصيل مصنوعة بخيال خصب لتقدم واقعا حقيقيا مترع بالتراجيديا، وهو أسلوب يخلق مفارقات هزلية من فرط واقعيته الموجوعة، أسلوب يشي بالتأثر بأفلام وتجارب عالمية كبرى.. شيء ما وربما ملامح كثيرة في الفيلم تحيلنا إلى أجواء المخرج الإيطالي المدهش دوما فيدريكو فيلليني، عاشق روما والسيرك والسينما، ليحقق عادل الفاضلي عاشق الدار البيضاء والسيرك والسينما، صورة “فيللينية” أخرى يعيشنا فيها: عالم السيرك المتغير، المرتحل، الأجساد التي لا تستقر في نفس المكان.. السيرك هو الحياة، والمتعة والحقيقة والخيال، ومن السيرك إلى المشاهد الساخرة، الهزلية، ظل المخرج الكبير وفيا لمتعة الطفولة، معبرا عنها بروح لا تخلو من سخرية مصحوبة بنقد اجتماعي.

يمكنك أن تدخل إلى فيلم “أبي لم يمت”، فتشعر أنه يمكنك الدخول إلى حكايتك أنت، إلى حكاية الحياة التي تعيشها، أو بالأصح التي “لا تعيشها”، وربما تجد نفسك معلقا في قفص ما بين الحقيقة والهذيان.. لذا فإن المغرمين بالقصص التقليدية، ستنزلق عيونهم سريعا ولن يجدوها هنا في فيلم لم يكتف بالخيالات المتأرجحة بين فيلليني والفاضلي، لكنه استعار ملمحا من جموح المخرج الصربي أمير كوستاريكا، يحطم الشكل التقليدي في السرد، فلم يكن مهتما بقصة لها حدود معينة يرويها، ولا بموعظة يلقيها، ولا بأحداث تتصاعد ليصنع منها حيلة تشويق، لكنه كان حريصا على توريط مشاهده في المشاعر، يستدرجه بصورة جذابة ويغويه بتكنيك فني مبهر، ثم يتركه ليتعامل بنفسه مع هواجسه، مع موقفه مما يحدث أمامه على الشاشة، وموقفه مما لا يحدث في الواقع، وهذا التكنيك هو شعوري بالأساس، مرتكز على قدرات صانع الفيلم، يقترب المشهد تلو الأخر أكثر من روح الشعر، وتأثير الموسيقى.. تسمع اللحن، وتستغرق في الإيقاع، ثم يتم ضبطك متلبسا بالولوج داخله.

مرهق جدا تأمل هذا الفيلم على قدر خياله الموجوع بأسئلته، وممتع جدا الانغماس في تفاصيل تتدفق كهجمة، فتطيل التأمل والغواية نحو هذا الزخم الفني اللافت، شكلا وموضوعا وأسلوبا يناسب مخرجا يمشي حذو خياله وشطحاته، يمازج بين صنوف فنية شتى بمهارة وحذق، يغزلها في نسيج متحاكم مفتون الخيال وتفكيك التصور عن ثنائية (الواقع/ الخيال) وإذابة النقائض المحتملة بينهما، ليخرج من واقعه العبثي بفيلم جامح، يستحضر من التاريخ صورا للحرب والحب والتمرد والثورة بأسلوب متفرد، من الصعب تحديده في لون فني معين، فهو عابر للنوع، يتماثل في بعض الجوانب مع “كوستاريكا” العصي على تحديد نوع مخططاته الفنية، إلا في إطار السحر المذهل، بما تحمله من رصيد هائل مفعم بالتعبيرات الرمزية.

مصر الحاضرة في المشهد…

الرمزية في “أبي لم يمت” تستحكم مع الصغير الذي يجرنا إلى الحكايات التراثية، فننتقل معه مبهورين ومندهشين رغم تكرار المشاهدة، الطفل الذي لا ينطق بكلمة واحدة.. فقط في خياله عندما يتماهى مع الصور المعلقة على الحائط، يدخل فيها ويقوم بتغيير النهاية بأسلوب تعتريه سريالية مذهلة تختصر ما آلت إليه الأمور، كذلك تتراكم الرمزية بحضور السينما المصرية في أنحاء الفيلم، مؤكدة تأثره بالأفلام المصرية وظهور أفيشات هذه الأفلام ليس تأثر المخرج فقط بالفن المصري عموما، بدا الأمر ملحوظا باستخدامه للأغاني المصرية (أغنية لفريد الأطرش) داخل الفيلم، وصورتي أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب على جدران المقاهي، أو أفيشات الأفلام المصرية القديمة تتصدر سينما “الكواكب” في الدار البيضاء.. صالة العرض المخصصة للأفلام المصرية في العاصمة الثانية للمغرب، وإنما كما لو كان يبرهن أن مصر جزء من وجدانه، وهذا أمر طبيعي يعبر عن ارتباط أهل المغرب بالفن المصري على مدار عقود طويلة، وهو ما ألحظه أنا بشكل شخصي في كل مرة أزور المغرب، والنقاش العميق عن التأثر بالسينما والدراما المصرية، ما عبر عنه الفيلم بإسقاطاته التي ظهرت فيها سينما الكواكب، النافذة الدائمة لعرض الفيلم المصري، بل يتوسع إبراز هذا التأثر لدرجة أن أفيش وبوستر الفيلم يتماثل مع الفيلم المصري الشهير “أبي فوق الشجرة” إخراج حسين كمال، لمحة هي في حد ذاتها تحية كبيرة للسينما المصرية ولحضورها المشرق، وهي أيضا تعبير عن حنين لمرحلة زمنية تمثل لمخرج ومؤلف الفيلم الكثير من الشغف والهوى والتلهف حتى لو حملت تفاصيل من الوجع والأنين، فالحياة تحتمل الثنائيات ويجب أن تعاش بكل ما نستطيعه من سبل، وأظن لهذا اختار المخرج أن يختم فيلمه بنهاية مفتوحة مصحوبة بأغنية فريد الأطرش الحياة حلوة.. لأن الفيلم من أوله لنهايته ينتصر للحياة.

*ناقدة مصرية

بيت الفن المغربي فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار بيت الفن فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار، للانفتاح على الآخر، إنه حيز مشترك غير قابل لأن يتملكه أيا كان، الثقافة ملك مشاع، البيت بيتك، اقترب وادخل، إنه فسيح لا يضيق بأهله، ينبذ ثقافة الفكر المتزمت بكل أشكاله وسيظل منحازا للقيم الإنسانية، “بيت الفن” منبر للتعبير الحر، مستقل، مفتوح لكل التيارات الفنية والأدبية والفكرية.

بيت الفن المغربي فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار بيت الفن فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار، للانفتاح على الآخر، إنه حيز مشترك غير قابل لأن يتملكه أيا كان، الثقافة ملك مشاع، البيت بيتك، اقترب وادخل، إنه فسيح لا يضيق بأهله، ينبذ ثقافة الفكر المتزمت بكل أشكاله وسيظل منحازا للقيم الإنسانية، “بيت الفن” منبر للتعبير الحر، مستقل، مفتوح لكل التيارات الفنية والأدبية والفكرية.