بيت الفن

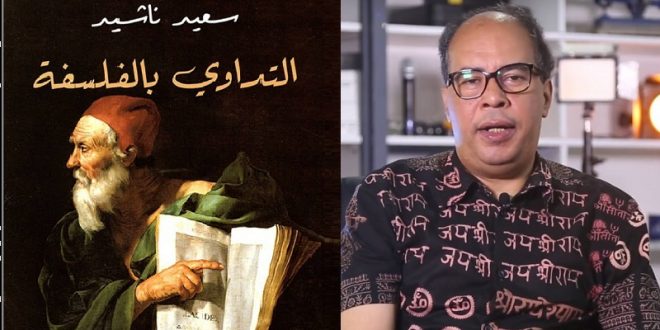

ضمت القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في فرع التنمية وبناء الدولة كتابين من المغرب هما “الديني والدنيوي نقد الوساطة والكهنتة” للباحث الأكاديمي المغربي عبدالإله بلقزيز من إصدارات منتدى المعارف 2018، و”التداوي بالفلسفة” للباحث المغربي سعيد ناشيد من إصدارات دار التنوير للطباعة والنشر 2018.

“التداوي بالفلسفة”، حسب قراءة للكاتب المصري أحمد رجب، عتبة تبدو مراوغة، اختارها الكاتب المغربي سعيد ناشيد عنوانا لأحدث كتبه، ويزيد الكاتب من مراوغته بعتبة ثانية تمثلت في تصديره للكتاب بمقتبس من الفيلسوف إبيكتيوتوس، العبد الذي حررته الفلسفة، صاحب المقولة “مدرسة الفيلسوف عيادة طبيب”، وتأتي المراوغة من الإيحاء بأن للفلسفة وظيفة علاجية، وهو ما ينأى بها عن طابعها النظري المجرد.

ورغم أن التداول الفلسفي العربي لم يهتم بمفهوم العلاج، إلا أن تأمل مفردتي العنوان ينفي عنهما المراوغة، إذ لا تعبران عن مفهومين متباعدين أو متنافرين، فالأبيقورية على سبيل المثال ترى في الفلسفة علاجا للنفس، وتحدد مهمة الفيلسوف في القيام بعلاج النفوس المريضة. كما أن كتاب “عزاءات الفلسفة” يرى أن الفلسفة يمكن أن تكون ملاذا لضحايا ضغوط الحياة الحديثة، ودلل على ذلك بنماذج من تاريخ الفلسفة من سقراط وحتى نيتشه.

كما تكرر مفهوم “علاج” في مؤلفات نيتشه أبرزها قوله “كل فلسفة يمكن أن تكون علاجا لصاحبها”، أما العلاج عنده فهو الوفرة، وليس الإفراط، في القوة والجمال. فالكاتب إذن لم يكن مراوغا، بل كان حالما يتمنى أن تنزل الفلسفة من برجها العاجي لتمشي وسط الناس في الأسواق.

يرى سعيد ناشيد أن المكان الطبيعي للفلسفة وسط الناس، لذا يتساءل عن فرصة لإعادة صوغ معطيات تاريخ الفلسفة من سقراط وحتى نيتشه، للحصول على فلسفة للناس وهي قواعد حياة تستحق أن تعاش بصرف النظر عن المكان والمكانة والإمكان. فليست الفلسفة رحلة بحث عن الحقيقة وفق التصور الشائع لدى عموم الناس، وإنما دورها تحسين قدرتنا على الحياة حيثما نحن، في مختلف الظروف، لذا فنحن لا نحتاج في تعلمها إلى الدراسة الأكاديمية المتخصصة ليس فقط لأن الحياة أفضل معلم، بل لأن الطابع التقني والنظري لتدريس الفلسفة أفقدها القدرة على تعليم الحياة، لذلك لم يكتسب الكثير من دارسي الفلسفة غير وهم امتلاك المعرفة، فهم ضحايا لثقافة النصوص التي جعلتهم صيدا سهلا للنزعات الشمولية والأصولية، فالكاتب لا يعيب على الفلسفة نفسها بل يلوم أسلوب تدريسها الذي أسهم في نسيان المفاهيم الأكثر أصالة في الفلسفة وهي: الحكمة والتأمل والتفلسف.

ويرجع الكاتب الكثير من صعوبات الحياة إلى طريقة تفكير الناس في تلك الصعوبات التي يعيشون فيها، والفلسفة تساعدنا على إعادة النظر في نمط تفكيرنا وفي تغيير نظرتنا إلى الحياة، وبالتالي تساعدنا على تحسين قدرتنا على العيش وعلى مواجهة الصعوبات، فالمبدأ المتفق عليه في فلسفات فن العيش يرجع شقاء الإنسان إلى تحكم الانفعالات السلبية والغرائز البدائية (مثل الغضب والخوف والكراهية) فيه، والتفكير هو أداة تحرره من مسببات الشقاء تلك، فمعظم الفلاسفة يتفقون على أن تقليص دائرة الشقاء في حياة الإنسان مرهون بتنمية مهارات التفكير، وكما قال بوثيوس في عزاء الفلسفة “لا شقاء إلا ما تعده أنت كذلك”.

هنا يستعيد المؤلف حكاية إبيكتيوتوس الذي كان عبدا وفيلسوفا ليدلل على إمكانية التفلسف في أكثر الظروف بؤسا، فسيده كان يكره فيه قدرته الفائقة على تحمل الألم، فوضع ساقه في آلة تعذيب وأدار الآلة منتظرا أن يسمع صراخ العبد، لكنه لم يصرخ، فقط نبهه إلى أنه سيكسر الساق، فازداد غيظ السيد وواصل تدوير آلة التعذيب فانكسرت الساق، بعدها أعتق السيد عبده، فكانت إعاقة إبيكتيوتوس ثمنا لحريته، فأصبح في ما بعد أشهر الفلاسفة الرواقيين، لكنه في فترة العبودية ظل ممتلكا لمساحة لا يتحكم فيها سواه، تلك المساحة هي عالم قائم بذاته، هي العالم الداخلي للشخص، يخضع لسلطته وحده.

والمقصود أن العالم الذي يعيش فيه الشخص ينقسم إلى قسمين، أحدهما خارجي لا يتحكم فيه الشخص إلا بقدر محدود، والثاني داخلي يتشكل من مزاجه الشخصي وأفكاره ورؤاه وتصوراته ومشاعره وأحلامه وخياله، وهذا العالم الداخلي يبقى دائما تحت سيطرة الشخص. هنا يشير الكاتب إلى سرفانتس الذي كان سجينا لا يستطيع التحكم إلا في رأسه (عالمه الداخلي) فكتب في خياله رائعته دون كيشوت واحتفظ بها في رأسه حتى خرج.

يشيع بين الناس نموذج للمثقف الذي يأتي بتصرفات موحية بأن التفكير لا يستقيم إلا بإهمال الجسد، فلا يهتم مثلا بالغذاء والرداء ويتضاءل تدريجيا شعوره بالحياة، ويغرق وسط الأوراق في طقوس يسميها بحثا علميا، ناسيا أنه لا يمكن البحث عن الإنسان انطلاقا من العمق، بل يجب أن ننطلق من السطح لنلتقي بالناس، والسطح هو الجسد الذي يكمن فيه عمقنا الوحيد، فكما قال نيتشة “هذا الجسد لا يتبجح بكلمة أنا لأنه أنا بالفعل”، ووفقا للكاتب يخطئ من يظن أن التفكير يحتاج للعمق وحده، فمن يفقد إحساسه بالحياة يفقد الحياة نفسها.

أما نسيان الجسد وتوهم وجود عمق سحري تحت سطحه، فإنهما يقودان إلى ظهور مثقفين عميقين إلى درجة الإفلاس في الحياة، فنحن نفكر بواسطة أجسادنا، ليس فقط لأن العقل يقيم حصريا في الجسد، ولكن أيضا وببساطة لأن العقل والجسد شيء واحد، كما أنه ليست هناك منطقة محددة في الجسد تنفرد بمهمة التفكير مستقلة عن سائر الجسد، وإنما الجسد برمته وبكل تفاصيله يشارك في عملية التفكير وإن بنسب متفاوتة.

وهنا يخلص سعيد ناشيد إلى أن أسلوب تفكيرنا ما هو إلا ثمرة لكل الخبرات التي تتعرض لها أجسادنا في حياتنا اليومية، ولا يكون الجسد جسدا إلا بفعل إحساسه بذاته أولا، وهو ما يمنحه هامش الانفلات من الحتمية البيولوجية، هنا تحديدا يكمن معنى الوعي بالذات، ويصبح التفكير حاسة الجسد.

بيت الفن المغربي فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار بيت الفن فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار، للانفتاح على الآخر، إنه حيز مشترك غير قابل لأن يتملكه أيا كان، الثقافة ملك مشاع، البيت بيتك، اقترب وادخل، إنه فسيح لا يضيق بأهله، ينبذ ثقافة الفكر المتزمت بكل أشكاله وسيظل منحازا للقيم الإنسانية، “بيت الفن” منبر للتعبير الحر، مستقل، مفتوح لكل التيارات الفنية والأدبية والفكرية.

بيت الفن المغربي فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار بيت الفن فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار، للانفتاح على الآخر، إنه حيز مشترك غير قابل لأن يتملكه أيا كان، الثقافة ملك مشاع، البيت بيتك، اقترب وادخل، إنه فسيح لا يضيق بأهله، ينبذ ثقافة الفكر المتزمت بكل أشكاله وسيظل منحازا للقيم الإنسانية، “بيت الفن” منبر للتعبير الحر، مستقل، مفتوح لكل التيارات الفنية والأدبية والفكرية.